En Ukraine, l'autre guerre de l'information

Un reporter raconte le contrôle des autorités ukrainiennes, du compréhensible à l'absurde

C'est une interview avec un bip, et des réponses très floues. Paul Larrouturou, de LCI, a rencontré à Lviv le caporal Damien Magrou, unique porte-parole français de la légion internationale mise en place par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Magrou a insisté pour faire biper le nom de la ville d'arrivée des volontaires, et refuse de donner le nombre de Français engagés, celui des morts parmi eux, ou le lieu des batailles auxquelles ils ont pris part. "

Pourquoi ?"

, demande le journaliste. "

Parce que c'e

st mes ordres", élude son interlocuteur.

De quelle nature est le contrôle de l'information par les autorités ukrainiennes ? Disons-le d'emblée : il n'est pas comparable avec la répression des médias en Russie, largement documentée (Arrêt sur images

a notamment expliqué comment elle empêchait même les correspondants étrangers à Moscou de raconter la guerre). De récents amendements répriment de 15 ans de prison la publication d' "informations mensongères"

, une catégorie floue qui sanctionne jusqu'à l'emploi des mots "guerre" ou "invasion" pour évoquer l'intervention armée en Ukraine. Le musèlement de l'information en Russie se traduit aujourd'hui par la criminalisation des journalistes et la fermeture des derniers médias indépendants, comme la Novaïa Gazeta.

Mais côté ukrainien, un contrôle existe et s'amplifie. Si l'Ukraine connaît le poids des images et le rôle que jouera la médiatisation des crimes de guerre lorsque viendra l'heure des comptes, le travail des reporters est rendu chaque jour plus difficile sur place par la rigidité d'une communication officielle de plus en plus rodée. Pour éviter de perdre leur accréditation, les journalistes internationaux doivent souvent faire profil bas, évitant de remettre en cause les lourdes restrictions qui pèsent sur leur travail.

Loi martiale ukrainienne

"Le problème de cette guerre c'est qu'on en parle mais qu'on ne la montre pas"

, constate Stéphane Kenech, auteur d'une série d'articles sur la guerre d'Ukraine pour Les Jours, auprès d'Arrêt sur images

. Malgré sa détermination et celle de ses collègues, il constate que le verrouillage des autorités limite considérablement la diffusion des informations dans les zones tendues. "

Pour Mykolaïv par exemple

(ville proche d'Odessa frappée par d'intenses bombardements, ndlr),

il faut s'enregistrer auprès de l'administration de la région pour obtenir une accréditation spéciale, en plus de celle délivrée par le ministère de la Défense. Après des jours d'attente, si la demande est validée, on reçoit un mail qui nous explique ce qu'il est possible de faire ou pas

, poursuit-il. Et en gros, on ne peut rien faire."

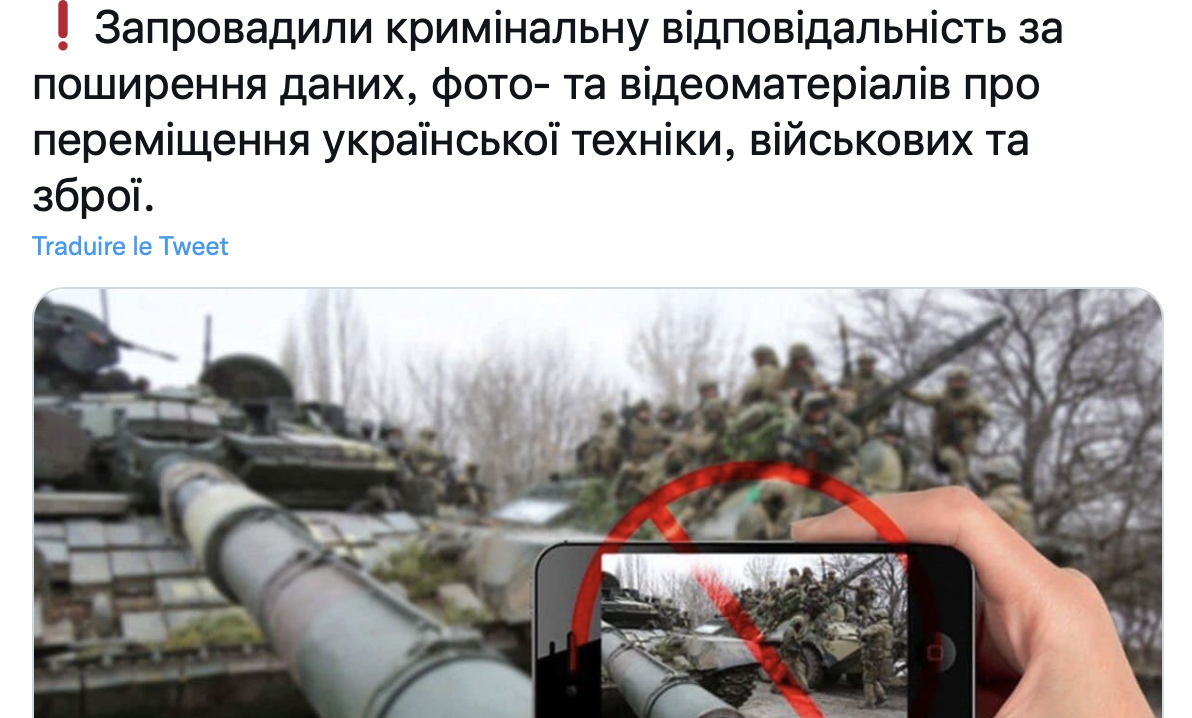

La loi martiale ukrainienne punit la publication d'informations stratégiques telles que le nombre, la localisation ou l'équipement des troupes positionnées sur le terrain. La pratique est courante en temps de guerre, pour protéger ces données militaires sensibles. Mais l'interdiction de filmer et photographier s'étend indifféremment aux "

routes, entreprises ou infrastructures publiques"

comme aux "

villes touchées et

[aux]

missiles tombés dans des villes ou villages d'Ukraine avant un délai de 12 heures après la frappe",

selon un mail en anglais reçu par plusieurs journalistes. Quelques minutes après les explosions entendues dans le quartier de l'aéroport de Lviv, le 18 mars dernier, ou le bombardement d'un centre commercial de Kiev, le 20, l'accès aux zones touchées a ainsi été interdit pendant de longues heures, parfois pour les seuls journalistes. Ceux-là n'ont pu couvrir les événements que de façon parcellaire, grâce à des images fournies par les services officiels ou réalisées bien après les faits. Cette dépêche AFP sur la frappe du centre commercial de Kiev explique ainsi que "d

es soldats ont bouclé le site et ordonné aux journalistes de reculer, en invoquant un danger présenté par des munitions non explosées, sans donner davantage de détails."

Interdiction de mentionner lieu et nombre de victimes d'un bombardement

D'autres zones sont tout simplement interdites aux journalistes, comme la banlieue nord-ouest de Kiev, verrou stratégique où se joue le sort de la capitale ukrainienne. "

On peut abandonner la voiture dans cette forêt, à l'entrée d'Irpin, et entrer à pied"

, indique à Arrêt sur images

un photographe américain de l'agence Sipa, penché sur une carte. "

Après bon, il faut être prudent parce que, sans autorisation, on n'est plus couvert par personne."

Soumise à ce régime strict, la bataille d'Irpin, couverte au plus près dans les premières semaines de la guerre, a vu son traitement quotidien se restreindre progressivement aux seules communications du gouvernement ukrainien. En l'absence de journalistes sur place, la contre-offensive ukrainienne à Irpin, "la plus significative depuis le début de l'invasion russe", selon l'article de Luc Mathieu dans Libération, n'a pu être mise en récit qu'avec les mots des forces ukrainiennes elles-mêmes.

Suite aux explosions entendues du côté de l'aéroport de Lviv, le 18 mars à l'aube, j'ai fait partie des premiers journalistes à essayer d'approcher du terrain, dans la demi-heure qui a suivi les bombardements. Avec un photographe français et deux collègues de la télévision belge, nous avons vainement tenté d'approcher les colonnes de fumée noire dans une voiture marquée "Presse". Nous étions systématiquement bloqués par des barrages militaires. À deux reprises, nous avons constaté, incrédules, que les passants ukrainiens circulaient librement. Seuls les journalistes était interdits d'accès.

Ces restrictions ont eu pour conséquences une couverture minimale de l'événement, à l'image de cette dépêche AFP qui indique seulement qu'un journaliste, qu'on sent tenu à distance, "

a vu un panache de fumée se dégager dans les airs au-dessus de la zone, ainsi que des véhicules de police et des ambulances [foncer] dans cette direction"

. Le témoignage ne donne aucun détail sur la nature du bâtiment touché ou sur les victimes potentielles. Grâce à un communiqué du maire de la ville, on a appris plus tard que des "missiles russes" avaient touché "les environs de l'aéroport de Lviv". Sur Facebook, le même homme précisait que les frappes concernaient "une usine de réparation d'avions" et qu'elles n'avaient pas fait de victimes "pour l'instant". Les journalistes devaient s'en tenir à ces déclarations.

Appareils photo confisqués

La dangerosité de Kiev et de sa banlieue - où sont morts les journalistes Oksana Baoulina (russe), Pierre Zakrzewski (franco-irlandais), Olexandra Kouvchinova (ukrainienne), Brent Renaud (américain) et Evgueni Sakoun (ukrainien) – justifie en partie ces restrictions d'accès. Mais certaines pratiques relèvent de l'arbitraire. Les photojournalistes accrédités Antonin Burat et Alexandre Larcan avaient décidé de passer la nuit du 24 au 25 mars dernier avec les habitants de Kiev, dans un abri anti-aérien installé dans la station de métro Arsenal. Arrivés quelques minutes avant le couvre-feu de 20 h, ils ont été accueillis par des militaires qui leur ont demandé d'abandonner leur matériel photo à l'entrée. Les journalistes n'avaient plus le temps de rentrer à leur hôtel et se sont donc résolus à passer la nuit sous terre, sans pouvoir exercer leur métier. L'un d'eux a réussi à introduire un second boîtier en cachette avec lequel il a photographié clandestinement un bout du quai, anecdote presque risible quand on sait que cet espace, loin d'être stratégique, était largement ouvert aux médias durant les premiers jours du conflit.

Dans la quatrième semaine de la guerre, une réglementation est venue durcir l'encadrement des journalistes, interdisant la mention "

du lieu ou du nombre de victimes d'un bombardement avant la publication d'un communiqué officiel"

, explique à Arrêt sur images

Yulia, fixeuse (qui assiste les journalistes étrangers) à Kiev. Et il est désormais obligatoire de s'inscrire auprès du ministère de la Santé pour visiter les hôpitaux, souvent lors de "press tours" organisés en groupes. "

C'est le même bureau qui désigne l'hôpital en question"

, précise Yulia. Au début de la guerre, "

c'é

tait beaucoup plus facile et informel."

"Une forme d'autocensure"

"On a mis cinq jours pour avoir le droit d'accéder à un hôpital du nord de Kiev", témoignent auprès d'ASI

Inès Gil et Nicolas Cortès, journalistes français. L'aide précieuse fournie par certains locaux ne suffit pas toujours à accélérer ces délais administratifs qui retardent la réalisation des sujets... alors que la guerre évolue vite. Ce duo de reporters rapportent au Point l'"

ambiance lourde"

à l'accueil de l'hôpital et les "

regards méfiants"

posés sur les étrangers. "Les Ukrainiens craignent à chaque instant que des «saboteurs russes», des espions du Kremlin, ne pénètrent dans les lieux"

, lit-on dans leur reportage.

Sur le réseau social Telegram, les journalistes internationaux sont nombreux à relayer, comme eux, des épisodes de tension, mentionnant des accusations récurrentes d'espionnage et même l'affaire d'un journaliste polonais "

tabassé alors qu'il photographiait une simple file d'attente devant un supermarché"

, selon le compte Twitter du correspondant Guillaume Perrier.

"

L'interprétation des règles est à géométrie variable,

note le reporter sur Twitter. C

e matin j'ai eu droit à une heure d'interrogatoire pour avoir photographié… un cheval de labour dans un champ."

Les journalistes sont confrontés régulièrement à l'inspection de leurs téléphones personnels, appareils photo et ordinateurs. Habitués des terrains en guerre, la plupart sont surpris par le contrôle particulièrement strict, comme l'ont confié à ASI

Hervé Lequeux, photographe pour Mediapart

, qui a couvert la guerre civile en Libye, ou Inès Gil, qui était en Afghanistan. Pour éviter de perdre leur accréditation, plusieurs reconnaissent avoir pratiqué "

une forme d'autocensure"

, dans le choix de leurs sujets ou la composition de leurs photos. "

On photographie une destruction en évitant par exemple qu'un uniforme ou une arme rentre dans le cadre,

explique Hervé Lequeux, ce qui manque pour retranscrire l'atmosphère ici."

"Pourquoi vous venez ici ? Montrez-moi vos articles"

La crainte des espions pousse le moindre citoyen à exercer un droit de regard appuyé sur le travail des journalistes. En reportage avec le photographe Antonin Burat dans un village de la périphérie de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, nous avons été malmenés pendant 45 minutes par une quinzaine d'habitants puis par deux policiers. La veille, deux voisins très sympathiques nous avaient offert le café puis présenté l'ancienne professeure de français et la directrice de l'école, lesquelles nous avaient ouvert les portes de leur établissement reconverti en fabrique de filets de camouflage. De retour sur les lieux, en l'absence de nos interlocuteurs, la présence de notre voiture marquée "Presse" a immédiatement créé un attroupement menaçant. Nos ordinateurs, nos appareils photos et nos portables ont été inspectés minutieusement ainsi que la moindre de nos poches, nos sacs et notre voiture, jusqu'aux tréfonds du moteur. "

Pourquoi vous venez ici ? Montrez-moi vos articles. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer seuls"

, nous a lancé, à plusieurs reprises et dans un français parfait, une vieille dame sourde à toutes nos explications.

Les raisons de sécurité, invoquées systématiquement pour contrôler le travail des journalistes, s'expliquent par la tension exceptionnelle dans ce pays victime d'une violente agression. Mais l'interdiction de photographier les checkpoints dans les villes semble assez dérisoire, les Russes n'ayant pas besoin de journalistes pour se renseigner sur ces bases visibles aux yeux de tous. Les membres des checkpoints refusent obstinément les photos, même purgées de tout indice de localisation, même leurs seules mains au-dessus d'un brasero. Pour obtenir enfin un cliché, le photographe Antonin Burat a insisté quatre jours de suite, de l'aube à la nuit, jusqu'à ce qu'un civil consente miraculeusement à une prise. Pas plus.

Cet article est libre d’accès

En vous abonnant, vous contribuez

à une information sur les médias

indépendante et sans pub.

Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous